By signing in, you agree to 古古的後端筆記's terms of service and privacy policy.

哈囉,我是古古,這篇文章是每月一次的自媒體月報,主要分享我經營《古古的後端筆記》個人品牌的幕後秘辛,如果你也對於「自媒體創業」有興趣的話,歡迎繼續閱讀本文~

補充:如果想了解《古古的後端筆記》電子報的起源,也可以先查看創刊號的文章。

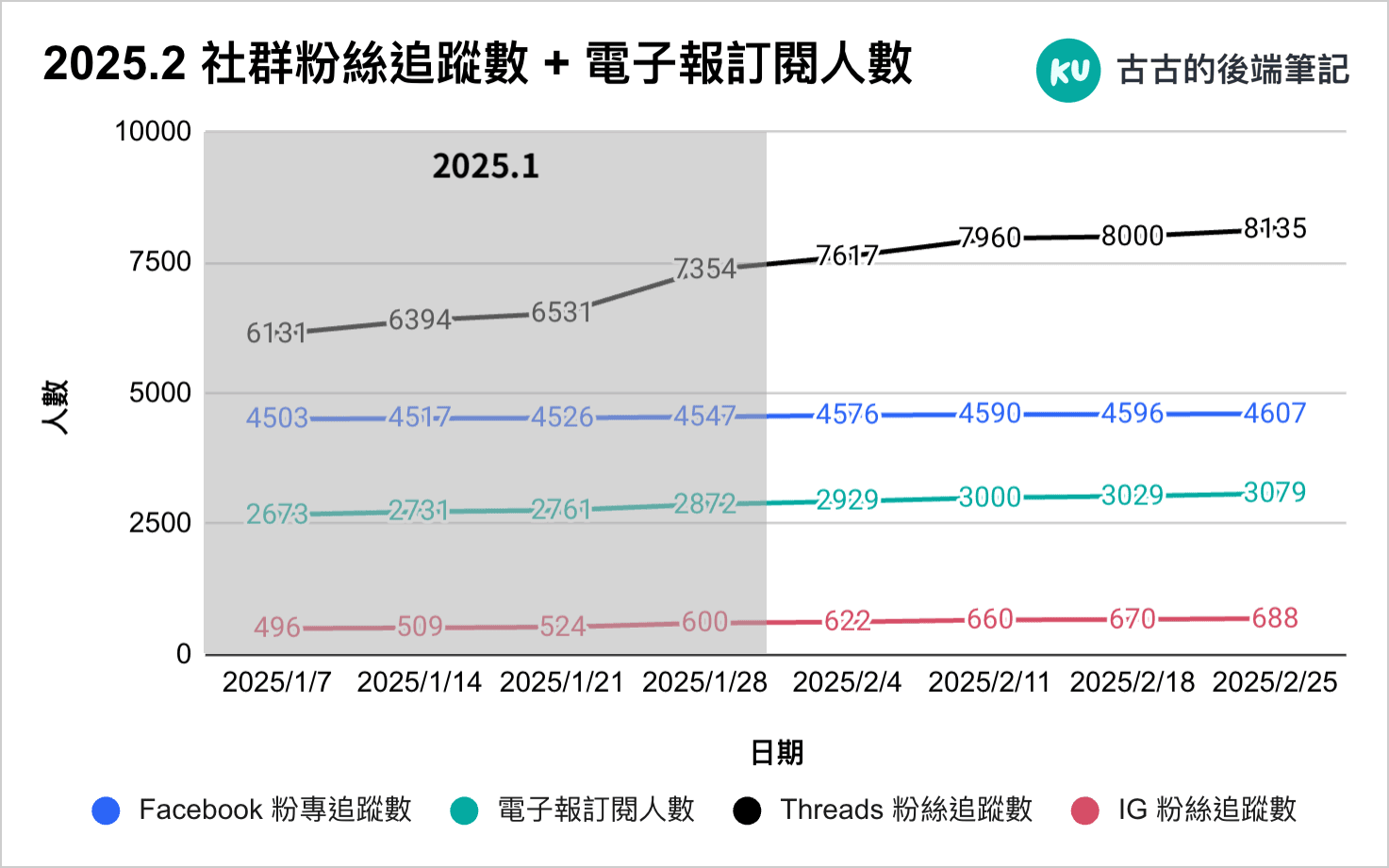

本月份(2025.2)的粉絲成長人數如下:

| 2025/1/28 人數 | 2025/2/25 人數 | 2 月份(1 月份)總成長人數 | |

|---|---|---|---|

| Facebook 粉專追蹤數 | 4547 | 4607 | +60(+72) |

| 電子報訂閱人數 | 2872 | 3079 | +207(+392) |

| Threads 粉絲追蹤數 | 7354 | 8135 | +781(+1358) |

| IG 粉絲追蹤數 | 600 | 688 | +88(+111) |

這個月的數據也是順順成長,雖然數據可能相比上個月有稍微降低,但也是因為我這個月比較忙碌,比較沒辦法很好的兼顧社群的營運,所以才會這樣。

等到之後比較穩定之後,應該就比較有時間可以跟大家在社群上互動惹!在此之前可能只有在電子報才看得到我😂,大家如果有什麼想跟我說的悄悄話可以直接私訊我 or 回信給我,我看到都會盡量回的🙏。

這個月剛好有一個自媒體主題很想跟大家分享,所以就借月報的篇幅來寫了,那就是:「電子報為什麼又開始紅了?」。

最近看到台灣越來越多人開始寫電子報,覺得很讚!其實電子報作為上古時代的行銷產物,曾經有一度是被大家唾棄的,曾經我們對電子報的印象是「促銷信件」,就是那種直接會被你丟到垃圾信件的廣告信,但是現在我們對電子報的印象卻是「吸取知識的管道」,到底為什麼電子報有這麼大的轉變?今天就來討論一下這個話題吧!

電子報和其他社群媒體有一個最最最不一樣的差別,在於 「曝光度」,也就是俗稱的 「流量」。

其實在現今的社群媒體中(不管是 Facebook、Threads、YouTube、抖音),當創作者寫完一篇文章之後,其實這篇文章不一定會被我的讀者所看到。

舉例來說,當我在 Facebook 上發一篇文時,可能只有三分之一的追蹤者能看到這篇文章,其他的追蹤者是「根本連看都沒看到,連想按讚的機會都沒有」,而為什麼會有這個差別?就是 Facebook 的演算法所導致的。

目前的演算法是當你發一篇文之後,他會先小範圍的散播這篇文章給你的部分追蹤者,假設這些追蹤者的反應很好(譬如說按讚、留言、分享),那麼演算法就會覺得這篇文章是個好文,所以就會再把這篇文章擴散出去,讓更多人能看到這篇文章。

但如果反過來呢?假設你寫的文章沒什麼人按讚分享,那麼演算法就會覺得這篇文章不好,因此後續就不會推送這篇文章給其他人,因此這篇文章的觀看人數就會非常少,原因就是因為被演算法給掐滅了。

所以在大社群時代下,只有 Facebook 這種平台是贏家,我們這些小創作者都只是他的囊中之物而已,今天 Facebook 心情好,他就會將你的文章推送給更多人,假設今天他心情不好,你寫的任何寶藏文章都沒人看得到,這就是演算法的機制,也就是 「曝光度」 的概念。

那麼,要打破這個機制,有沒有其他解決方案呢?有的,那就是電子報!!

電子報有一個特性,就是 「創作者可以直接把他寫的文章交到你手上」,舉例來說,只要我有你的信箱,我寫的每一封電子報,都可以確保這封信一定會進到你的信箱裡面。

所以對於電子報而言,再也沒有「曝光度」的問題了,只要我肯寫,只要你肯讀,創作者和讀者之間一定可以維持某種聯繫,再也不會發生「我寫了,但是你沒收到」的幽靈情況出現。

並且電子報還有一個附加價值,就是 「隱私性」,舉例來說,假設我在 Facebook 上公開發一篇文,可能你對於電子報中的某個議題很感興趣,但是又不好意思在下面留言,私訊好像又有點麻煩,所以就作罷。

但是電子報可以直接透過「回信」的方式,就可以直接讓讀者有一個窗口和創作者對話,並且這個過程是完全隱私的!!!只有讀者和創作者彼此知道信件內容而已,因此寫起來可以更隨心所欲一點,不用擔心會被第三者看到。

所以基於上述的種種好處,電子報就從以往的促銷信件時代,轉換成了大知識時代,將來可能會有越來越多創作者同時經營「電子報 + 社群平台」(我現在就是這樣),除了持續在 Facebook 等社群平台打造影響力之外,同時也確保喜歡我的內容的讀者真的可以收到我創作的內容,不然寫了那麼久的文章,結果最終被 Facebook 吃掉,沒辦法傳遞給想閱讀的讀者手上,還是會有點難過的🥹。

希望後續台灣也會有越來越多的創作者使用電子報進行創作,讓這些精彩的內容可以被看見,而不是埋沒在社群平台的底下。

這邊記錄了我這個月撰寫了哪些電子報和文章,大家如果對於其中的內容有興趣的話,也可以前往查看:

呼~這個月大概是這樣吧!電子報的部分因為覺得很有共鳴所以打的有點長😂,希望你們會喜歡這類內容。

那我們就下個月再見啦!